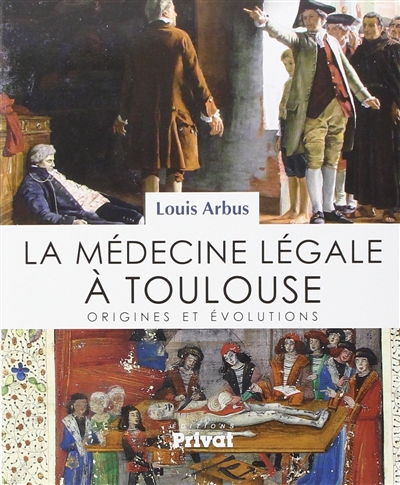

La médecine légale à Toulouse : origines et évolutions

En 1982, la médecine légale toulousaine est entrée à l'hôpital grâce à l'action de la municipalité (Mme Françoise de Veyrinas) et de monsieur le procureur de la République (M. Allières), qui ont permis l'ouverture d'une consultation médico-légale de coups et blessures volontaires.

Cette consultation, avec 200 victimes, à l'époque est maintenant fréquentée annuellement par près de 5 000 victimes qui sont reçues par des médecins de spécialité médico-légale et le SAVIM (Service municipal d'accueil des victimes).

Je dédie ce livre à la Société francophone de médecine légale dont son président - Norbert Telmon - mon ami et un de mes premiers élèves - m'a succédé à la présidence 25 ans après... J'en suis fier.

Dès le Moyen Âge, en pays toulousain, des énigmes criminelles ou de sorcellerie tristement célèbres requièrent l'intervention de médecins légistes. Nommés alors « chirurgiens jurés », ils fondent leur expertise principalement sur l'autopsie. En 1692, un édit royal définit et officialise leur fonction. Puis, à la Révolution française, la médecine légale entre pleinement dans les enseignements médicaux universitaires. Au XIXe siècle, la pensée médico-légale imprègne d'autres disciplines (la psychiatrie, la médecine sociale ou pénitentiaire). Ainsi Toulouse est l'une des premières villes à mettre en place une consultation de violences, réalisée en semi-urgence par des médecins neutres, afin d'offrir à la victime une assistance médico-judiciaire.

Cet ouvrage expose comment, avec l'appui de la criminalistique, s'est instauré un lien médical obligatoire entre la justice et la société. La médecine légale, à l'origine centrée sur la mort, est devenue ainsi une science médicale du vivant.